衆目を集める“条例プロデューサー

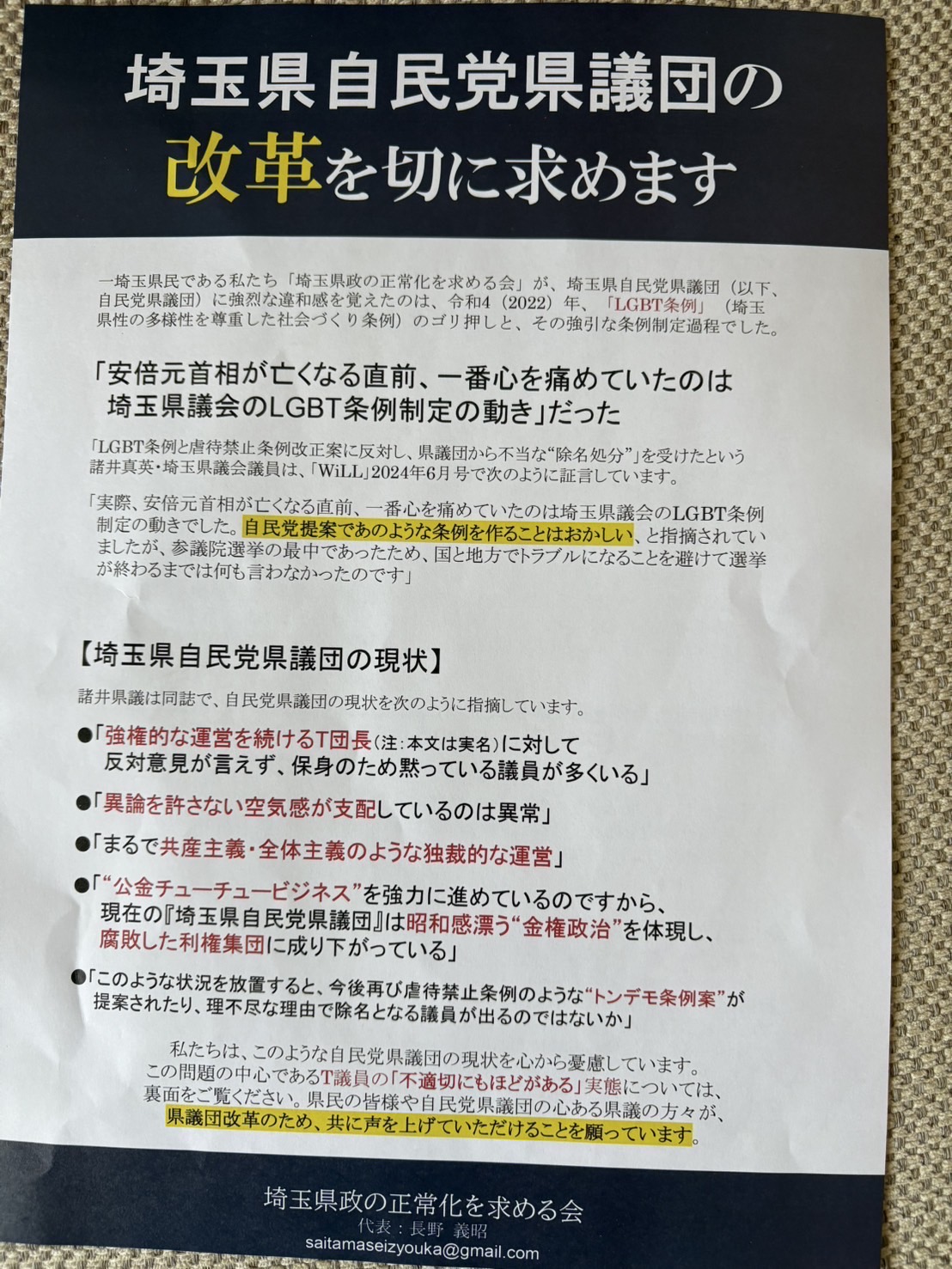

2025年春、埼玉県内の拡大する政治不信の中で、一通の“告発状”がひそかに出回り始めた。

この文書は田村たくみ県議に関する複数の疑惑──条例乱発の背景、政務活動費の使途、顧問企業との関係のみならず、配偶者にまつわる私生活上の問題まで取り上げている。

その構成は極めて緻密で、公的資料や報道記事からの引用を交えつつ、政界の表舞台では触れられない事情を次々と明かす。

「怪文書」の域を超えた“内部告発”と評されるこのパンフレットの流布は、田村県議が築いた独自の支配構造に対する市民からの異論の表面化を示している。

この構造は単なる政治的影響力の話ではない。

制度・財源・人事を集中的に掌握し、反対意見が出にくい空気が醸成されている様は、地方自治における“制度的偏在構造”として懸念される。

本稿では、第1弾として以下の四本柱から制度支配の全貌を掘り下げる。

- 条例乱発──“政策実績”の数量化

- 顧問契約──権力と資金の私的接点

- 予算誘導──制度を媒介とした利益の流通

- 組織掌握──意見を封じる会派運営

第1章: 条例乱発の功罪

議員提案条例の“量産”戦略

- 公表資料では、田村県議はここ数年で30本以上の条例を提出・成立させたと記載。自身の選挙広報では「全国最多」を強調。

社会正義と利権誘導の二面性

| 条例名 | 打ち出し意図 | 想定される受益先 |

|---|---|---|

| 留守番禁止条例 | 児童保護 | ベビーシッター・延長保育業者 |

| 共学化推進 | 教育機会均等 | 建設・設備業界 |

| LGBT理解促進条例 | 多様性尊重 | 支援NPO、研修事業 |

各条例は一見、公共善の具現化を狙うが、条文策定の段階で関係業界への予算配分計画が組み込まれている可能性が高い。

とりわけ「留守番禁止条例」については、実務上の適用に深刻な疑念が呈された。

たとえば、小学生の兄妹が短時間だけ家に残されるような状況であっても、「条例違反」と見なされる可能性があり、親による自主的な子育て判断にまで行政が過度に介入する構造を孕んでいた。

さらに、議会内での質疑や付帯決議の手続きが不十分なまま急速に可決された点も問題視された。

男女共同参画を隠れ蓑にした利権政治の闇

埼玉県の男女共同参画関連機関が、浦和高校や浦和第一女子高校など伝統ある男女別学高校を「差別的」と批判し、共学化を勧告した。

これを契機に、自民党県議団、特に田村たくみ県議が教育委員会に働きかけたとする声もある。

理念としての男女共同参画自体は崇高だが、問題はこの理念が政治的・経済的な利権に利用されている疑いがあることだ。

共学化には大規模な施設改修が必要で、特定建設業者に巨額の利益が流れ込む。

また、学校統合後の跡地が不動産業者に払い下げられ、大手ゼネコンや政治家が莫大な利益を得る可能性もある。

さらに、公立高校の共学化により男女別学を望む生徒が私立高校へ流れれば、私学経営者にとっては経済的に有利だ。

一部の私学関係者が政治資金パーティなどを通じて、議員との距離を縮める場面も見られてきた。

つまり、平等という美名の下で、一部政治家と業者が利益追求する構造が進んでいることになる。

浦和高校や浦和第一女子高校は歴史ある教育方針と文化で地域の強い支持を受けている。共学化への反対運動は大規模な署名活動や抗議行動に発展している。

民主的な熟議が軽視されたまま、予算誘導型条例が事実上の“業界支援策”として成立する異常がここにある。

同時に、これらは選挙広報上の“実績”として機能し、制度と政治の境界が意図的に曖昧化されていく。

第2章: 顧問契約という“利権設計”

顧問先リストと家庭問題への言及

告発文書には、田村県議が名を連ねる顧問企業10社超の一覧と、登記情報の抜粋が添付されている。

その中には、条例制定による公共事業の受注が見込まれる建設系法人や、保育関連企業が含まれる。

さらに文書は、県議自身の配偶者が経営に関与するプライベート企業についても言及し、公的影響力の濫用を疑わせる。

制度・資金・私的接点の三位一体

- 制度設計:議員自らが条例を起案

- 公費投入:成立後に具体的な予算が配分

- 私的利得:顧問契約や配偶者企業への回帰

この“循環構造”が完成すると、一部の条例が、結果的に特定業界や議員周辺に資金が集中する構造になっているとの指摘もある。

そしてその構図が制度として正当化されるとき、民主的統治は制度の形をとった私益追求のツールへと変質する。

第3章: 組織掌握と“意見なき忠誠”

若手囲い込みの手口

- 条例提出時の共著名義の提供

- 会派ポスト・選挙支援を担保とした見返り保証

- 顧問先企業を介した接待・研修ツアーの実施

沈黙を強いる暗黙の制裁

- 会派内で異論を唱えた者への除名・人事圧力

- 「声を上げないこと」が“生存条件”となる空気の醸成

こうして、意見は排除され、忠誠だけが報われる組織が出来上がる。

この状態はもはや“会派”ではない。個人の意志に依存し、周囲が沈黙する体制──つまり地方議会としての多元的な意思決定機能が著しく損なわれている状態と見なす声もある。

支配構造に対する眼差し

怪文書の出回りは、田村県議個人のスキャンダルを暴露するものではない。

それは「制度そのものの使い方」に対する市民の警鐘である。

条文や契約、予算配分は形式的に合法でも、その裏で“公共の偽装”が進行しているとしたら、民主主義は機能不全に陥る。

「なぜ、この条例が生まれ、誰に金が回るのか」―― 私たちは、制度を見上げるのではなく、制度を構成する現実の輪郭を直視すべきである。

設計者の意図を読み解くという姿勢こそが、統治に対する健全な批判精神であり、それを手放すとき、支配は密かに完成していく。

そして今、問うべきはこうした構造を許容する空気であり、支配を成立させる「沈黙」である。

※本記事は公開情報、行政資料、報道記事等をもとに構成された構造分析であり、特定個人の違法性を断定するものではありません。あくまで制度的・政治的構造の理解を目的としています。